ダイエットについて

生活習慣の改善がダイエット成功の近道

それでは、ダイエットを始めるにあたって何をしたらよいでしょうか?

まず目標体重を設定しよう♪

体脂肪率や過去の体重変動を考慮し、自分が最も活発に活動できると思われる体重が理想です。

標準体重は目安にはなりますが、とらわれる必要はありません。

現在の体重を5~10%減らせば、肥満による健康障害の心配はかなり解消されます。

減量のペースは、1ヶ月に1~2kg程度を目指せば体への負担が少なくてすみます。

実際の方法としては、日常生活の見直しを基本ととする「行動修正療法」が進められます。

食事のとり方や運動不足など太った原因を突き止め、それらを修正して太りにくい生活習慣を身につけます。

ある程度の時間と手間は必要ですが、体重のリバウンドを防いで確実にダイエットするためには有効といえます。

肥満を招きやすい傾向を下記に示したので、あてはまるものがあれば改めてみましょう。

| 食事の時間/食べ方 |

食事時間が短く、早食い 食事の時間が不規則 1日1~2食で、1食の量が多い 間食や夜食をとる 朝・昼食は軽くすませ、夕食に比重を置く 夕食後2~3時間以内に就寝する 週末のように時間の余裕があると、ダラダラと食べ続ける |

|---|---|

| 食事の内容 |

揚げ物などの油っこい物をよく食べる 菓子類、甘い物をよく食べる 清涼飲料水をよく飲む 酒をよく飲む 外食ではめん類や丼物などの単品料理が多い |

| 食事の量 |

量を意識せずに食べている 出された物は、満腹でも残さずにたいらげる |

| 食事の場所/環境 |

食事場所が決まっておらず、食卓以外の場所でも食べる 一緒にいると、つられて過食してしまう テレビを見たり新聞を読みながら"ながら食い"をする |

| 食事の時の気分 |

退屈感、イライラ、落ち込みなど特定の感情があると食べ過ぎてしまう 甘い物やお酒でストレスを解消している |

食事の基本は 低エネルギーバランス食

食事からの摂取エネルギーよりも、運動や生活活動による消費エネルギーを増やせば減量できます。

しかし、運動などによるエネルギー消費量はさほど多くはないので、ダイエットには食事のコントロールが欠かせません。

ただし、絶食や極端な減食をすると健康を損ない、体重のリバウンドを招きやすいです。

必要な栄養素をとったうえで摂取エネルギーを抑えることが大切なのです。

栄養バランスを保つには、一日三食を通して6つの基礎食品群(下記の表)のそれぞれから1~2品ずつとるようにすると良いです。

お勧めはおふくろの味ともいえる、1汁2~3菜の和食メニューです。

これなら、主食(ご飯)で糖質/主菜(肉・魚・卵料理)でたんぱく質/副菜(野菜の煮物やおひたしなど)や汁物からはビタミン類が摂取できます。

ここに乳製品を加えれば、不足しがちなカルシウムも補えます。

ご飯やパンなどの糖質は太るから、ダイエット中はとらないという人もみられますが、糖質は大切なエネルギー源。

ご飯なら一日に茶わんに軽く3杯、食パンなら3枚は必要なのです。

もちろん食べ過ぎは禁物です!丼物やカレーライスなどのように器が変わるときには、目分量で茶わん1杯を超える量は残すように調節しましょう。

一日の摂取エネルギーは1,200~1,600キロカロリーに抑えること。

「腹八分目を守る」「一口につき30回以上かむようにし、20~30分以上かけてゆっくりと食事する」「各料理とも一口ずつ残すように心がける」といった工夫で、自然に摂取エネルギーが抑えられるはずです。

6つの基礎食品

| 食品の種別 | 含まれる栄養素 | |

|---|---|---|

| 一群 | 魚/肉/卵/大豆 | たんぱく質 (他に脂肪/鉄/カルシウム/ビタミンA/B1/B2) |

| 二群 | 牛乳/乳製品/ 骨ごと食べれる魚 |

カルシウム (他にたんぱく質/鉄/ビタミンB2) |

| 三群 | 緑黄色野菜 その他の野菜 |

カロチン (他にビタミンC/B2/カルシウム/鉄) |

| 四群 | 果物 | ビタミンC (他にカルシウム/ビタミンB1/B2) |

| 五群 | 米/パン/麺/芋 | 糖質性エネルギー (芋にはビタミンB1/C) |

| 六群 | 油脂 | 脂肪性エネルギー |

運動をプラスして 太りにくい体を作る

運動による消費エネルギーはあまり多くないです。

しかし、からだを動かせば、エネルギーの消費量は確実に増え、太りにくい代謝状態に変えることができます!

そこで、日常生活の中でまめにからだを動かすことが大切なのです。

エレベーターの替わりに階段を利用し、通勤や買い物の際にはできるだけ歩くこと。

掃除や洗濯を毎日行うのもよいです。

さらに、有酸素運動をプラスしてみましょう。

食事制限だけでは肝心の体脂肪はなかなか減らず、筋肉や骨などの体脂肪以外の組織も減少してしまうことがあります。

有酸素運動には、体脂肪を燃焼させる効果があるのです!

有酸素運動にはウォーキング(速足歩き)、サイクリング、水泳などがあります。

体脂肪が燃え始めるまでには運動開始後15~20分かかるので、運動効果を上げるために30分~1時間、休まずに続ける。

運動の強さは軽く汗ばむ程度で、心拍数でいうと1分間に120前後が理想です。

ウォーキングなら、分速80~90メートルのスピードが目安になります。

これを1週間に5~6日、できれば毎日行います。

生活活動も含めた一日の歩数は10,000歩を目標に頑張ってみましょう♪

ダイエットを続けていると、体重の減り方が鈍ってくることがあります。

これは、少ない摂取エネルギーに合わせて、からだが基礎代謝量(呼吸や心臓の拍動といった生命活動のために安静時でも消費されるエネルギー)を減らしてしまうからなのです。

基礎代謝量を維持するためには筋力トレーニングも大切なのです!!

Q&A

Q.ダイエットを成功させるには、どんな点に注意したらいいのでしょうか?

A.最近ダイエットに関する知識がかなり普及してきましたが、いまだに絶食したり無理な減量をしたりして健康を損なう人がいるのは残念です。

まずダイエットの基本を正しく理解し、毎日の生活の中で無理なく実行できるプランにすることが大切です。

肥満の90~95%は食べ過ぎと運動不足による「単純性肥満」です。

消費エネルギーより摂取エネルギーのほうが多いと、余ったエネルギーは脂肪に変えられて体内に蓄積されます。

これは飢餓に対する自衛作用で、ある程度の蓄積は飢餓や病気などに備えて必要なのですが、多過ぎると肥満につながってしまうというわけです。

したがって、摂取エネルギーを消費エネルギーよりも少なくし、からだにたまった脂肪を消費エネルギーにまわして体重を減らすことがダイエットの基本になります。

●食事療法と運動療法の両面作戦が最も効果的

ダイエットの主役は摂取エネルギーを落とす食事療法ですが、それと同時に運動して消費エネルギーを増やす努力も欠かせません。

食事療法と運動療法を組み合わせることによって相乗効果が期待できます。

●1日1600~1400キロカロリーが最低ライン

1日の摂取エネルギーをどのくらいに設定するかは大事なポイントです。

普通の生活における活動で体重を維持する消費エネルギーは、体重1kgにつき1日30~35キロカロリーとされています。

減量する場合には、標準体重×25キロカロリーくらいに設定するといいでしょう。

しかし、計算で得られた数値が1200キロカロリー以下になると、長期間続けることは困難です。

最低でも男性で1600キロカロリー、女性で1400キロカロリーは必要です。

●必要な栄養素は確保する

生命を維持するために必要なタンパク質、ビタミン、ミネラルはきちんととり、糖質や脂質を減らして摂取エネルギーを抑えるのが原則。

コンニャクやサラダばかり食べていては、痩せることはできても体を壊してしまいます。

タンパク質は少なくても標準体重×1.0~1.2gは確保し、ビタミン、ミネラルも十分量を摂取するようにします。

食事療法中は便秘になりやすいので、それを防ぐために食物繊維を1日20~30gとるように心がけてください。

そして、糖質と脂質を減らします。

特に脂質は1gで九キロカロリー(タンパク質、糖質は1gで4キロカロリー)と高エネルギーなので、脂質を減らすと効果が上がります。

しかし、糖質も脂質もある程度は必要です。糖質は1日に最低100g、脂質は最低20g摂取するようにします。

Q.食生活スタイルも肥満と関係があると聞きましたが、本当ですか?

A.食事のとり方も肥満と密接な関係があります。

摂取エネルギー量や栄養素の配分が正しくても、食べ方が誤っていれば減量効果は上がりません。

何を、どれだけ、いつ、どういう状況で食べたかをリストアップし、次のような問題点がないかどうかチェックしてみてください。

◇朝食抜き 食事の回数が減ると、飢えに対する自衛作用が働いて体脂肪が合成されやすくなります。

やせるためであれば、朝食を抜くのを逆効果です。

それに食事を抜くとどうしてもおなかがすいて、後でドカ食いしたり、ムラ食いしたりする羽目になります。

3食規則正しく食べるほうが太りません。

◇夜食症候群 1日摂取量の半分以上を夜にとる、いわゆる夜食症候群も問題です。

昼間食べた分は消費にまわされますが、夜食べた分は基本的にからだに蓄積されてしまいます。

朝・昼を多めにし、夕食は軽くします。

◇早食い 脳には食欲をコントロールする中枢がありますが、この機能が作動するまでには15~30分かかります。

早食いだとその前に食べ終わってしまうため、つい食べすぎてしまうのです。

食事はよくかんで、ゆっくり食べるようにします。

Q.ダイエットにはどんな種類の運動が効果的ですか?

A.食事療法に比べると運動療法は効率が悪いと考えている人が多いようなので、まず、なぜ運動が必要なのか説明しましょう。

運動による減量効果には3つの側面があります。

1.運動することで消費エネルギーを増やせること。

2.運動不足が作りあげてしまった太りやすい体質を元に戻すことです。

3.食事療法では筋肉も減りますが、運動と併用すれば、体内の脂肪のみが減ることです。

運動不足は基礎代謝を低下させます。

基礎代謝というのは、安静にしている時でも体温を維持し、生命活動を保つために使われるエネルギーのことで、これが少なくなってしまいます。

また、運動不足はインスリンの分泌を高めますが、インスリンには体内で脂肪の蓄積を促進する作用があります。

さらに、運動不足は脂肪合成酵素の働きを促進します。

運動することによってこうした代謝異常を正常に戻し、太りにくい体質に変えることができるわけです。

食事療法を始めた直後は減量効果がはっきり出ますが、徐々にスピードが鈍り、1ヵ月くらいたつとあまり減らなくなってしまいます。

からだが、少ない摂取エネルギーでも体重を維持しようと、消費エネルギーを減らすように代謝状態を変えてしまうからです。

このような現象を適応(adaptation)といいます。

運動療法はこの適応現象を克服するためにも欠かせません。

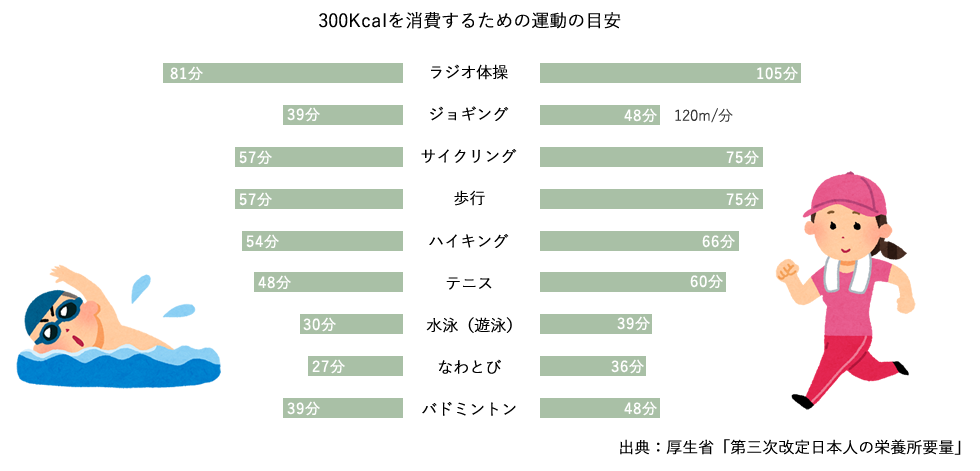

●1日300~100キロカロリーの運動量に

代謝を是正するための運動量としては、1日300キロカロリーが目安になります。

しかし、肥満予防が目的であれば、1日100キロカロリーくらいでいいでしょう。

●毎日できる運動が理想的

運動は毎日行うことが大切なので、いつでも、どこでも、また1人でもできる歩行、ラジオ体操、サイクリング、なわとびなどが向いています。

数種の運動を組み合わせるのもいい方法です。

運動の強度は中程度、軽く汗ばむくらいの運動で十分。

別に激しい運動をする必要はありません。

週1回くらいのゴルフやアスレチッククラブでの運動では、ほとんど効果がないと考えてください。

●日常生活でからだを動かす習慣を

改めて運動といわなくても、日ごろからなるべく歩くように努め、エレベーターなどを使わないように心がけることも大切です。

万歩計をつけて1日7000歩以上歩くようにすると、かなり効果が期待できます。

なぜ太るの?

・食べすぎと運動不足でエネルギーが余りすぎる

現代は、食生活が豊かになり、その一方ではあらゆる面で機械化が進み、からだを動かす機会が大幅に減っています。

運動量が少なくなると、毎日食べる量は同じでも、消費するエネルギ一が減少し、その結果、余ったエネルギーは脂肪にかえられて体内に蓄積されていきます。

これが肥満のはじまりなのです。

まれに、ホルモンの異常などによって肥満になることもありますが、太りすぎの原因のほとんどは、食べすぎと運動不足です。

・太りやすい食習慣

太った人は一般に、食べ物をいちどに口に入れる量が多く、咀しゃく回数が少ないといわれます。

このような早食いをすると、十分に満腹感をおぼえるまえに、必要以上の食事をとってしまい、結局は過食につながります。

また、朝食ぬきで、夜間に集中的に"ドカ食い"する人が多いようです。

夜は余分なエネルギーが体内に蓄積され、肥満しやすくなります。

若い女性では、欲求不満の代償に"気晴らし食い"をし、それもエネルギーの高い糖質性の食品(お菓子など)を好んで食べることか多いようです。

太った人のほとんどは、目の前に食べ物があると満腹でも食べてしまい、食べ物が目の前になければ空腹のときでも平気でいられるといわれます。

太っている人は、いちど、これまでの自分の食習慣を見直してみましょう。

・いったん太るとやせにくくなるしくみ

食べすぎていないのに太る、あるいはやせないという人もいます。

こういう人は、無意識のうちに間食をとっていることがあります。

また、太った人の多くは慢性的な運動不足におちいっています。

そのために、実際に1日に食物からとるエネルギー量が少なくても、消費するエネルギーはさらにそれを下回っていることが多いのです。

そのうえに、いったん太ってしまうと、からだは脂肪を蓄積しやすい方向へと変化することが知られています。

正しいダイエット作戦はこのように

1.「太りやすい食生活」を改める

早食い""ながら食い""つまみ食い""気晴らし食い""ドカ食い"を続けていれば、いつまでたってもやせません。

こうした誤った食習慣や食べ方をなおすには、「食事日記」をつけるのも一つの方法です。

いつ、どこで、だれと、何をしながら、何を、どれくらい、何分間で食べたか、そのときの気分、空腹感の有無、などをくわしく記録します。

書いているうちに、自分が肥満になった理由がつかめてくるはずです。

2.健康的にやせる食事とは

・減食のときは必要な栄養素をきちんととるのが基本

減量というと、ただ摂取エネルギー(カロリー)さえ減らせばよいと考えて野菜や海藻ばかり食べる極端なダイエットをする人がいます。

そして、貧血、脱毛、生理不順などをおこし、あわてて病院にかけつける人も多いのです。

このような危険をおかさないためには、減食中でも、たんぱく質の1日所要量(l日60~80g)を、最低限確保することが大切です。

たんぱく質性食品には脂肪も含まれていますから、これと一緒にある程度の脂肪(20~30g)もとることができます。

そして残りは糖質(最低限l日100~150g)で補給します。

これに野菜、くだものを適当量とって、ビタミン、ミネラルが不足しないようにする、というのが正しい減食の基本です。

・極端なダイエットは大事な栄養素が不足する

「○日でらくらくやせる」「○を食べるだけで」短期間にかんたんに減量できると説くダイエットの本のなかには、エネルギーを極端に減らした食事あるいは"補助食品"だけをすすめるものもみられます。

全体のエネルギー量が少なければ、体重は減ります。

しかし、このような方法では、エネルギーを低くしたダイエットほど、大事な栄素を全部きちんと満たすのがむずかしくなります。

また、専門家の指導やからだの検査を受けずに、1000kcalを割るようなダイエットをすることは、医学的には危険をともなう可能性が大きいといえます。

3.「正しくやせる」ために知つておきたいこと

・体重が減ったから脂肪がとれたとはいいきれない

正しい減量は、からだにたまった余分な脂肪を燃焼・分解させて、確実に脂肪を減らすことです。

ただしこの場合、ダイエットの本などをみて減量を始め、すぐに体重が減ってきたからといっても、必ずしも正しくやせたとはいえません。

それは、厳しいダイエットなどで急激に体重を減らすと、脂肪とともに、筋肉や骨などの組織も減少してしまうからです。

また、汗や尿としてからだの水分が大量に出たり、便秘がなくなっただけでも、体重は軽くなりますが、これは脂肪がとれたのではありません。

・「やせる」のと「やつれる」のは違う

正しくやせるためには、体重計の針の動きに一喜一憂するよりも、その体重減少の中身に目を向けることが大切です。

ところが、ダイエットの本の多くは、脂肪、筋肉、水分を区別しないで、ただ"体重計の針が下がる"ことだけを問題にしています。

どんなに大幅な減量に成功したとしても、大事な筋肉や骨まで減らしたのでは意味ありません。

このような場合は"やせた"というよりは"やつれた"のです。

無理をせず、自分のペースで長い目でみて気長に頑張りましょう♪(*´∇`*)